LOS PROYECTOS

Metodología << Área geográfico-lingüística >> Fauna marina estudiada

Área geográfico-lingüística

El área geográfico-lingüística estudiada comprende la costa atlántica española del golfo de Cádiz y el arco mediterráneo andaluz del mar de Alborán. En esta zona se sitúan las 35 localidades costeras de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería en cuyos puertos fueron consultados los informantes, que ordenadas de oeste a este son las siguientes:

| Puertos del Atlántico | Municipio | Provincia |

|---|---|---|

| Ayamonte | Ayamonte | Huelva |

| Isla Cristina | Isla Cristina | Huelva |

| El Terrón | Lepe | Huelva |

| El Rompido | Cartaya | Huelva |

| Punta Umbría | Punta Umbría | Huelva |

| Huelva | Huelva | Huelva |

| Mazagón | Moguer y Palos de la Frontera | Huelva |

| Bonanza | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz |

| Chipiona | Chipiona | Cádiz |

| Rota | Rota | Cádiz |

| El Puerto de Santa María | El Puerto de Santa María | Cádiz |

| Puerto Real | Puerto Real | Cádiz |

| Cádiz | Cádiz | Cádiz |

| Gallineras | San Fernando | Cádiz |

| Sancti Petri | Chiclana de la Frontera | Cádiz |

| Conil de la Frontera | Conil de la Frontera | Cádiz |

| Barbate | Barbate | Cádiz |

| Tarifa | Tarifa | Cádiz |

| Puertos del Mediterráneo | Municipio | Provincia |

| Algeciras | Algeciras | Cádiz |

| La Atunara | La Línea de La Concepción | Cádiz |

| Estepona | Estepona | Málaga |

| Marbella | Marbella | Málaga |

| Fuengirola | Fuengirola | Málaga |

| Málaga | Málaga | Málaga |

| Caleta de Vélez | Vélez Málaga | Málaga |

| Almuñécar | Almuñécar | Granada |

| Salobreña | Salobreña | Granada |

| Motril | Motril | Granada |

| Castell de Ferro | Gualchos | Granada |

| Adra | Adra | Almería |

| Roquetas de Mar | Roquetas de Mar | Almería |

| Almería | Almería | Almería |

| Cabo de Gata | Almería | Almería |

| Carboneras | Carboneras | Almería |

| Garrucha | Garrucha | Almería |

Desde el punto de vista pesquero, la gran diversidad de especies contempladas en nuestro estudio se debe a que, a su vez, estas zonas producen abundantes y variados recursos explotables. Tanto el golfo de Cádiz como el mar de Alborán, son dos áreas marinas de gran productividad biológica. Esta se sustenta, por un lado, en que en ellas confluyen especies procedentes de la fauna del Atlántico europeo y del Atlántico africano con especies propias del Mediterráneo (para información detallada consultar, entre otros, Baro et al., 2012).

Por otro, el gran hidrodinamismo de la zona impulsa la mezcla de las masas de aguas oceánicas atlánticas y del mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, con importantes fenómenos de afloramiento fitoplanctónico, la base de las cadenas tróficas marinas.

Y, en tercer lugar, esta diversidad de especies se debe a la existencia de un clima templado y a la gran variedad de hábitats que contienen, como, por ejemplo:

- fondos de sustratos diversos: fango, arena, grava, rocas,

- praderas de fanerógamas marinas y bosques de laminarias, de gran importancia como espacios de alimentación, refugio frente a los depredadores y áreas de desove para muchas especies,

- amplia tipología de profundidades: plataforma continental, arrecifes, taludes, cañones y montes submarinos, y

- aporte de nutrientes de origen fluvial (Guadalquivir, Guadiana, Tinto, Odiel, Guadalmedina, Guadalhorce...).

Existen en el área de estudio 25 lonjas pesqueras a las que llegan los productos de las pesquerías que explotan estos recursos, con una amplia gama de modalidades de pesca, y que desarrollan una gran actividad económica. Las más destacadas son las de Cádiz e Isla Cristina, seguidas de las de El Puerto de Santa María, Punta Umbría y Barbate en la franja atlántica, y las de Caleta de Vélez, Motril, Almería y Garrucha en la mediterránea.

Las lonjas son los primeros escaparates en los que se muestra la amplia variedad de especies existente, que, con todo, es solo una pequeña parte de la existente. Sin embargo, a efectos ictionímicos puede considerarse que las especies recogidas en ICTIOTERM son una casi completa representación de las especies que puede llegar a los puertos andaluces.

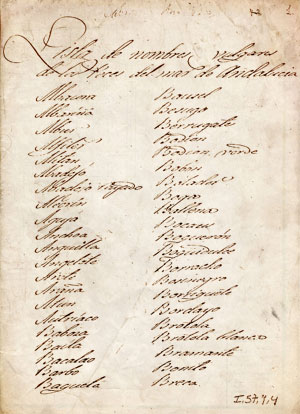

Desde el punto de vista lingüístico, es relativamente numerosa la documentación que encontramos en torno a la ictionimia andaluza a lo largo de los siglos: como ordenanzas municipales de Málaga y Granada de 1501 y 1516 (Malpica, 1984; Mondéjar, 1991), de Chipiona (Anónimo, 1642), los diccionarios de Nebrija, en 1492, y de Alcalá, en 1505 (Torres, 1990) (no vaciados en ICTIOTERM), o referencias literarias, como La Charidad Guzmana, de 1612, etc. Estos textos reúnen un largo registro de voces en la región que enriquecen el léxico ictionímico andaluz, pero es del siglo XVIII en adelante cuando podemos observar las primeras obras con un marcado carácter sistemático y no solamente recopilatorio, como las de Löfling (1753), Medina Conde (1789), Cabrera (1817), por ejemplo. Si analizamos cada uno de estos documentos, hallamos muestras del léxico ictionímico fruto de diferentes intereses y realizadas por eruditos en distintas materias, sin lugar a dudas de gran valor para todo investigador que se acerque a ellas con curiosidad.

Ahora bien, los estudios de ictionimia comienzan a tener una especial fiabilidad en el momento en el que se utiliza la geografía lingüística como método de investigación dialectológica y se realiza un trabajo interdisciplinar con biólogos. La necesidad de asociar la “palabra” (dominio del lingüista) a la “cosa” (dominio del biólogo) (Wörten und Sachen) hace que las encuestas in situ mediante pictogramas den lugar a resultados de boca de informantes que ayudan a obtener voces que marcan un claro mapa de isoglosas en la ictionimia andaluza, este resultado se verá reflejado en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (Alvar, 1964) y, posteriormente, en el Léxico de los Marineros Peninsulares (1989).

Esta realidad lingüística tiene rasgos comunes con el resto del léxico ictionímico de las costas peninsulares, entre otros:

- Creaciones metafóricas, p.e., lubina por su voracidad que hace que el hombre de la mar la identifique con un animal terrestre, el lobo.

- Creaciones metonímicas, p.e. de la parte por el todo, besugo (por sus ojos) o boquerón (por su boca).

- Casos de homonimia, bien se asocia el mismo nombre a ejemplares de la misma familia, p. e. a los tríglidos por su parecido entre especies se les denomina en muchos lugares rubios, bien a especies de familias muy distantes, p.e. el caso del gallo para Zeus faber (familia Zeidos) y para Lepidorhombus whiffiagonis (familia Escoftálmidos).

Andalucía marcará cada una de estas características con los rasgos de su modalidad dialectal y la vivencia que el informante tenga de la realidad a la que denomina. La riqueza léxica variará en función de varios factores, por ejemplo, las especies más frecuentes a las más inusuales en las costas andaluzas, véase el caso de sargo (Diplodus puntazzo) frente a lirio (Coryphaena hippurus), respectivamente. A su vez, la historia general marcará la historia de la lengua andaluza dejando en ella vestigios de la voces ictionímicas usadas por los marineros de otros puertos españoles, como es el caso de los catalanes (Martínez, 1997), del asentamiento alicantino en El Puerto de Santa María y la herencia de sus voces mediterráneas (De la Torre, 2004), o de las influencias lusas en las localidades colindantes a Portugal en la costa onubense (Mendoza Abreu, 1985).

En definitiva, los rasgos caracterizadores de los ictiónimos en los puertos peninsulares son compartidos, sin lugar a duda, pero es la modalidad de habla, en este caso la andaluza, la que tiñe de particularidades las voces y enriquece el acervo cultural y léxico de nuestras costas.